Juan Antonio Molina / Mexico DF.

Es probable que los objetos de sentimiento religioso, moral, estético y lógico no pertenezcan tampoco más que a la superficie de las cosas.

Friedrich Nietzsche

I

Todos los conceptos que aparecen en el título de este ensayo, y sobre los que va a girar básicamente el contenido del mismo, parecen conceptos en crisis. Remiten a un lenguaje que está ya al margen del discurso crítico y teórico. Y por momentos, dan la impresión de no haber pertenecido nunca a esos discursos. Sin embargo, son términos que, traducidos al lenguaje de la crítica, la teoría del arte y los estudios culturales contemporáneos, aluden a procesos de subjetivación e ideologización, a juegos con las estructuras y los signos, a metodologías de raíz antropológica, etnográfica o psicoanalítica, a la crítica (casi política) de la representación y a la (in)sistencia (más que existencia) performática de la obra de arte.

Que parta de comentar una serie de obras pertenecientes a una colección, resulta una oportuna circunstancia. Esto me ayudará a concentrarme en un objeto de estudio mucho más definido en términos espaciales y temporales, ubicado en un contexto específico de circulación y consumo y referido a criterios de valor particulares. De hecho, las obras que he seleccionado para sostener y proponer mis hipótesis se han producido casi todas en un período de diez años (entre 1994 y 2004) y son debidas a la autoría de fotógrafos latinoamericanos. Ese corte espacio-temporal me permite mantener la línea de especulación e investigación que he pretendido desarrollar en mis acercamientos a la fotografía contemporánea.

En consecuencia, la colección puede ser vista como una especie de laboratorio donde podrían corroborarse en un nivel empírico una serie de elaboraciones teóricas. Un espacio en donde se hacen realidad las aspiraciones de consumo, el valor de cambio e incluso el valor “cultual” de la obra de arte. Un ámbito donde la obra recupera, o al menos hace real su aspiración a recuperar esa “aura” tan polémica, y que básicamente tiene que ver con su propia historicidad, con su reminiscencia y con una suerte de nueva ritualidad en la que se verá involucrada.

Aunque el concepto de énfasis lo veo en la dirección que va del autor hacia la obra, no deja de atraerme la posibilidad de relacionarlo con esta dimensión mítica en la que se establece un flujo desde la obra de arte hacia su origen. Un origen en el que se va a encontrar el autor, pero también las circunstancias que determinan la existencia actual de la obra misma. En este ensayo, abordaré esa dimensión mítica –aun cuando sea tangencialmente- para recuperar como parte del énfasis, la conexión de la obra con procesos de representación, que reproducen de alguna manera ciertas estructuras más o menos arcaicas de relación entre los sujetos y su realidad material y espiritual.

Hablar de lo espiritual en relación con la fotografía entraña de inicio dos riesgos a sortear: lo espiritual suena como demasiado abstracto, mientras que la fotografía es entendida como demasiado concreta. En principio trataré de hacer girar ambos conceptos alrededor de las dos aristas que me parecen más interesantes: la necesidad de abordar hoy día lo espiritual como subjetividad que se encarna en lo corporal o lo objetual, y la posibilidad de abordar la fotografía como objetualidad que se disuelve en medio de enfáticos procesos de subjetivación. Esto me llevará a comentar no solamente el cuerpo de lo fotografiado, sino también el cuerpo fotográfico, doble juego que considero debe ser parte sustancial en todo análisis de la representación, cualquiera que sea su modalidad y su soporte.

Pero antes quiero realizar una digresión que me parece necesaria a fin de contextualizar mi análisis. Mi interés por marcar ciertas zonas de la producción fotográfica latinoamericana a partir de sus referencias a lo espiritual, trata de insertarse en la línea de reflexión que he venido realizando sobre el tema en los últimos años. Este intento incluye el análisis de la relación entre la representación del cuerpo y cierto tipo de subjetividad, partiendo de considerar esa relación como determinante entre las prácticas fotográficas que contribuyen a otorgar una fisonomía y un contenido específicos a la fotografía latinoamericana contemporánea. Las alusiones que he hecho a la fotografía como “objeto débil” se sostienen en gran medida en la detección de esos elementos de subjetividad que contribuyen a una suerte de explosión del objeto fotográfico, minando su monumentalidad y su pretensión de inmutabilidad y solidez. Creo que sin la detección de esos elementos cualquier análisis quedaría incompleto o, al menos, sesgado hacia el aspecto histórico y circunstancial del objeto fotográfico.

En consecuencia, me inclinaré aquí por comentar un grupo de obras marcadas por cierta intención antropológica. Imágenes que resultan de la reformulación de los conceptos de documento o de evidencia. Propuestas que se basan en la investigación autobiográfica o en el juego entre historia y biografía. Distintas variantes de representación del cuerpo o de alusión a lo corporal. Pero sobre todo, llamaré la atención sobre el hecho de que todas esas variantes coinciden en un intenso juego de correlaciones entre lo subjetivo y lo objetivo. Y en el hecho de que ese juego de correlaciones corresponde a la manifestación contemporánea de una espiritualidad crítica.

Si atendemos a los juicios que se elaboran desde diversas disciplinas (a saber, el psicoanálisis, la sociología o la antropología, entre otras) estaríamos hablando más bien de una espiritualidad en crisis. Julia Kristeva –quien nos revela el “alma” transfigurada en la vida psíquica contemporánea- plantea el problema con un lúcido escepticismo. Las primeras páginas de Las nuevas enfermedades del alma hacen un recuento de los que parecen ser síntomas de una enfermedad social más que de presuntas patologías individuales. Incluso, cuando describe al sujeto contemporáneo como “saturado de imágenes”, en un mundo donde “ya no hay fronteras entre el placer y la realidad, entre lo verdadero y lo falso”1, parece estar describiendo un panorama semejante al que ofrece Baudrillard cuando evalúa las consecuencias morales e ideológicas de vivir en un mundo de simulacros. Y en tal sentido lo que pudiera ser más interesante para los propósitos de este texto es que también el análisis de Kristeva resulta, si no en una crítica de la representación, al menos en una crítica del discurso: “… ¿Existe, este “usted”, este “nosotros”? Su expresión se estandariza, su discurso se normaliza. Es decir, ¿tiene usted un discurso?”[2]

Ese sujeto sin identidad precisa y sin discurso donde configurarla, puede ser el sujeto liberado de énfasis, que preveía Nietzsche. Por un destino irónico, la utopía del hombre libre y alegre, que vuelve a un estado natural (amoral en gran medida) se ha visto trocada en la realidad del individuo difuso en la masa de consumidores, más cercano a la imagen que a la naturaleza. Y, paradójicamente, la imagen es el reducto del énfasis. Lo encontramos lo mismo en la telenovela que en el noticiario, igual en el discurso político que en el comercial, tanto en la propaganda como en el arte.

Si bien, rescatar el lado contestatario y la utilidad liberadora del énfasis en el arte sigue siendo una tarea loable, no implica sin embargo una jerarquía demasiado precisa respecto al resto de los medios. Cualquier intento de distanciamiento entre el arte y los medios masivos resultaría, además de incompleto, incongruente con la propia realidad del arte contemporáneo. Sin embargo, al margen del juicio moral que entrañaría cualquier comparación (puesto que el propio Nietzsche ha puesto la cuestión del énfasis más allá de la moral), es posible detectar en el arte más “enfático” una saludable energía, que impugna los poderes hegemónicos, que debilita los discursos totalizantes, que dinamita el estado actual de consenso estético y que reivindica al individuo, contestando las presiones que se derivan del impulso estandarizante que rige a la sociedad de masas.

Como ya he sugerido, tanto en el caso de las artes en general, como en el de la fotografía en particular, la acepción de “énfasis” nos conduce inevitablemente a un objeto estético impregnado de subjetividad. Pero impregnado enfáticamente, es decir, con una densidad retórica que se superpone a la cualidad “natural” del objeto. El énfasis, tal como lo planteo aquí, es también autorreferativo, es llamado de atención sobre el objeto mismo y sobre su carácter enfático. Es decir, no afecta solamente a la estructura o al contenido, se establece también en las superficies, condicionando la recepción estética del objeto y marcándolo como objeto artístico.

Creo que la superficie, en el caso de la fotografía (como en otras artes bidimensionales), es particularmente importante para que se den estos procesos de subjetivación. La superficie de la foto es crucial para anexar el signo al referente. Es ahí donde además se realizan los procesos de intervención y obstrucción que deberían debilitar esa relación, de la que depende el efecto de identificación que parece clave para el funcionamiento de lo fotográfico. Cualquier manipulación que quiera hacerse del cuerpo de lo fotografiado pasará por una manipulación del cuerpo fotográfico, bien por medio del añadido de una nueva textura significante o bien por la infiltración de una textura de significados, una trama ideológica (metalingüística en última instancia) que modifica y multiplica la unidad atributiva del signo fotográfico.

Tanto las referencias sociológicas y antropológicas de Baudrillard, como las psicoanalíticas y lingüísticas de Kristeva o incluso la filosofía de Nietzsche, matizan mi cuestionamiento de la función de la fotografía en las circunstancias actuales de relación crítica de los sujetos con la historia. Cuando hablo de un tipo de fotografía donde se manifiesta una espiritualidad crítica, me refiero también a un ejercicio de representación que conserva los rastros de una relación patética con la historia, algo que parecía haberse perdido en las condiciones de la sociedad de masas y que muchas veces parece sobrevivir transfigurado en neurosis. Sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de producción artística ya no busca su estabilidad en los metarrelatos, sino que se concentra en microestructuras que tocan, conmueven y a veces laceran la relación del sujeto con la realidad y consigo mismo.

II

La presencia de una obra de Ana Mendieta en una exposición o en una colección de fotografía siempre es buen pretexto para retomar el tema de la importancia que han tenido el performance y las manifestaciones de arte efímero para la inserción de la fotografía en el campo del arte contemporáneo, desde la época del conceptualismo hasta el presente. Es por esa vía que también comenzó a generarse una fisura dentro de la supuesta especificidad y autonomía del lenguaje fotográfico, que comenzó a verse dentro de sistemas estéticos más complejos y plurales. En el contexto de este análisis es también un buen pretexto para comenzar a ilustrar con ejemplos concretos la contaminación creciente de la imagen fotográfica por ese elemento espiritual que he venido comentando.

Si fuera a mencionar un antecedente fuerte e indiscutible de esa relación estrecha y problemática entre la representación del cuerpo y la intuición de lo sagrado, dentro de las prácticas fotográficas actuales, definitivamente optaría por la obra de Ana Mendieta[3]. Entiendo esta intuición de lo sagrado como una clave para el desencadenamiento de relaciones afectivas mucho más dramáticas entre el sujeto y su realidad. Esa componente afectiva, dramatizada –o ritualizada en algunos casos- le da un matiz muy particular a metodologías aparentemente tan cercanas a la investigación antropológica.

En lo que concierne a la fotografía, la obra de Ana Mendieta es una buena referencia para la revisión de los procesos de representación, para la reformulación del lugar que ocupa el cuerpo dentro de esos procesos. Y especialmente para la contextualización de un elemento performático que es crucial en buena parte del arte contemporáneo.

Quiero entender aquí lo performático en dos sentidos. Primero, en tanto se refiere a un carácter procesal de la obra de arte, que pone en crisis el propio concepto de obra, como objeto definitivo y, en tal sentido, estático. Desde ese punto de vista, incluso cuando nos enfrentamos a la fotografía como objeto definitivo, nos vemos obligados a invertir su lógica y localizar en su estructura de significados los elementos procesales que la constituyen y que dinamizan su estructura espacio-temporal. Para ello, debe entenderse que dichos elementos constituyen un ejercicio de representación previo al propio acto fotográfico, que se infiltra en la fotografía, impidiéndole estabilizarse como objeto definitivo. Las puestas en escena, las actuaciones o las representaciones de lo que será fotografiado, constituyen construcciones ideológicas y estéticas. Eventos que cargarán a la foto de una energía interna y que al mismo tiempo le restarán autonomía y autosuficiencia.

En segundo lugar, lo performático se refiere precisamente a esa energía, que va dirigida también al replanteamiento de los enunciados tradicionales desde los que se evaluaba y se definía lo fotográfico como tal, pero también como arte. De hecho, lo performático puede ser localizado en esa tendencia y esa posibilidad que pone en práctica el arte contemporáneo para evaluarse, para criticarse y para definirse a sí mismo. Esto es algo que también se da como proceso y que también se resiste a la lógica que podría imponer el objeto definitivo.

En ambos casos lo performático, es una vía privilegiada para la fusión de una subjetividad dentro de la objetividad de la obra de arte, y uno de los mecanismos por los que se ha ido constituyendo la progresiva ideologización del objeto artístico contemporáneo. La relación con una imagen fotográfica que reproduce los resultados –escultóricos en apariencia- de un proceso performático, incluiria una disolución imaginaria del objeto fotográfico y una inclusión de la performance (si se permite el juego de palabras) entre sus referentes. Obligaría a vivir imaginariamente el proceso y el acto previos a la toma de la foto. Parafraseando a Rosalind Kraus, podríamos decir que si en el “campo expandido” de la escultura se encuentra la instalación, en el campo expandido de la fotografía se halla la performance.

Esa es básicamente la manera en que opera una obra como la de Marta María Pérez, en la que, por cierto, no sería difícil localizar elementos de conexión con el antecedente implantado por Ana Mendieta. En la obra de Marta María Pérez el elemento performático no sólo pertenece a un momento prefotográfico, sino que también está inserto en la foto como momento técnico y como estructura significativa (como texto, podríamos decir). Esto influye para que la obra convoque a un acercamiento por vías más complejas que las usualmente aceptadas por el documento fotográfico tradicional. Las obras de Marta María Pérez no sólo renuncian a autodefinirse como documentos fotográficos, sino que también renuncian a autoenunciarse como testimonios de una técnica estrictamente fotográfica. El valor de la foto, en tanto objeto, no depende entonces de su capacidad para exhibir de manera inerte las huellas de una maestría técnica o de un dominio técnico del instrumental fotográfico. Su sentido estaría incompleto si no se tuviera en cuenta esa dinámica que provee el elemento performático y que sugiere al menos una potencial operatividad de la obra a nivel social, fuera de los límites asignados tradicionalmente al objeto fotográfico.

Esa operatividad ya no tiene que ver con las vías por las que la foto reproduce la imagen de un sujeto o un objeto, sino más bien con la capacidad de la foto para reproducir relaciones entre sujetos y objetos, relaciones codificadas, establecidas y en cierto modo, ritualizadas dentro de un contexto cultural específico. En el caso de Marta María Pérez se ha tratado sobre todo de las relaciones mágico-fetichistas con que operan las religiones afrocubanas; en el caso de Maruch Sántiz estaríamos hablando de la importancia del tabú para ordenar y otorgar significado a las relaciones sujeto-objeto, en determinadas comunidades. Otra variante es la de Milagros de la Torre, quien ha partido del objeto-evidencia, en el cual la función indicial es identificatoria, pero también acusatoria. En última instancia es reconstrucción imaginaria de un sujeto ausente, a partir de la detección de su subjetividad en una objetualidad residual.

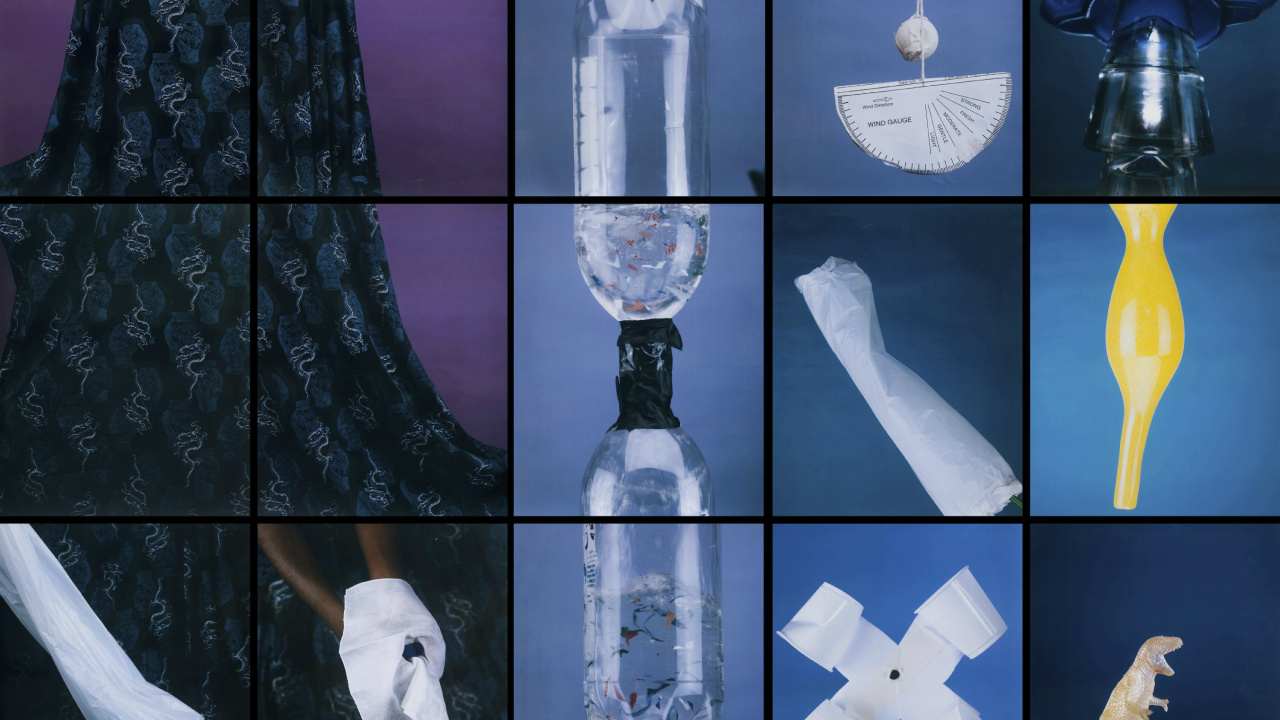

No quiero llegar a la especulación sobre el rol femenino en el replanteamiento simbólico de los objetos y de los cuerpos, aunque especialmente en el caso de Maruch Sántiz es más que evidente la determinación del género en los objetos, las funciones y los significados sobre los que trabaja. En todo caso, si fuera a destacar esa otra variante de énfasis, debería añadir a los nombres mencionados los de Cirenaica Moreira y Priscilla Monge, quienes sí exploran la función social y simbólica de lo femenino, los paradigmas sexistas de representación y el juego de roles que predomina en el consumo de la imagen. Y hacen de esa exploración, además de un recurso contestatario y provocador, un ejercicio de autoenunciación y una experiencia de identificación. Incluso debería mencionar a María Magdalena Campos, pero acotando que en su representación de la identidad como construcción visual siempre es perceptible el registro de su identidad racial. Creo que en sus obras este aspecto llega a ser más determinante que el de la puesta en escena de lo femenino. Por eso la obra de María Magdalena Campos puede tener coincidencias con un trabajo como el de René Peña, por ejemplo, independientement de las diferencias en sus metodologías o del hecho de que sean una artista mujer y un hombre. Ambos han trabajado simultáneamente preocupados por los estereotipos raciales y sexuales que determinan el consumo e incluso la producción de imágenes. Y ambos han jugado con la puesta en escena, la disolución y la reafirmación simultánea de sus marcas de identidad.

III

Ya al término neobarroquismo se le ha dado una significación y un uso específicos, sobre todo dirigidos a identificar estilísticamente algunas zonas del arte latinoamericano. Es una terminología que se adapta muy bien a algunas manifestaciones figurativas dentro de ese arte, y que además las conecta con antecedentes literarios, históricos y mitológicos. Yo quiero evocar de nuevo ese término para referirme a la parte de esta producción fotográfica en la que el énfasis se expresa mediante la construcción retórica de la figura y la construcción ideológica del cuerpo, resultando en la construcción casi pictórica de la foto. La coincidencia de estas tres variables viene precedida y continúa atravesada por una dinámica que pone en acto (es decir actúa y actualiza, escenifica y simula) la función estética del objeto mediante la función estética de su elaboración. La expresividad de las superficies, sus texturas ilusorias, su condición de materia dramatizada, estarían remitiendo –casi con nostalgia- al contacto, la manufactura y la presencia que estuvieron en el origen de cada obra.

La apariencia final remitiría a una especie de abundancia, no necesariamente determinada por la proliferación de los elementos visuales, sino por su intensidad. Y por la manera en que esa intensidad del estímulo visual invita a un regodeo en la parte más sensorial de la recepción de cada obra. Esta especie de lujuria puede estar concentrada en el cuerpo fotografiado, pero también en el cuerpo de la obra. El énfasis en la superficie de la fotografía me parece portador de un erotismo particular que afecta a la imagen fotográfica.

Hay obras de Víctor Vázquez donde este efecto se aprecia de manera especialmente nítida. Igualmente en el trabajo de Luis González Palma se destaca este valor derivado de lo artesanal, que algunos críticos han preferido interpretar como la manifestación de un nuevo “pictorialismo”. En realidad se trata de poner en juego relaciones tangenciales entre la fotografía y paradigmas iconográficos codificados ya por la historia de la pintura, o más bien por la historia de la representación en la cultura occidental. Creo que se pueden intuir en estos paradigmas iconográficos las reminiscencias de ciertos modelos religiosos y morales que se plantearon desde la tradición cristiana. Modelos que ha sido transformados, subvertidos, e incluso parodiados, pero que siguen actuando, casi clandestinamente, para conceder a la obra artística una mayor efectividad estética.

Encuentro estas alusiones en los modos con que González Palma ha representado figuras “angelicales” o la manera en que Marta María en su obra más reciente ha retomado el tema del estigma. Pero sobre todo pienso en la obra de Víctor Vázquez, quien ha trabajado la dualidad cuerpo desnudo/cuerpo atormentado, como metáfora del dolor y el goce, en tanto componentes de la plenitud de la carne. Bodegón de Yemayá, (1994) es una obra ejemplar en tal sentido, pues duplica el erotismo de la carne en el erotismo del objeto artístico, y este proceso resulta en una manipulación y una reelaboración estética de lo sagrado.[4] Incluso diría que lo sagrado que se evoca desde la representación del cuerpo es también anulado de alguna manera por la propia representación.

Este efecto tiene sus implicaciones propias en la práctica fotográfica, que históricamente parecía destinada a sacralizar lo representado y a convertir lo representado en objeto de culto. Las diversas variantes de representación del cuerpo en la fotografía ponen en práctica procedimientos estéticos que a veces invierten la lógica de consumo fetichista de lo representado, al amplificar la cualidad erótico/estética del propio objeto fotográfico.[5] Las mejores obras de Víctor Vázquez, Juan Carlos Alom, Marta María Pérez, Mario Cravo Neto o Gerardo Súter han implementado este efecto transitivo, desde el cual se replantea e incluso se cuestiona, la tradición de desnudo fotográfico, al implicar una dinámica autorreferencial, que es premisa para la relación crítica con el propio acto de representación y con los objetos resultantes.

Por otra parte, la absorción de lo sagrado en lo estético otorga a la obra de arte esa muy sutil vibración que da el roce entre el deseo y la prohibición. Incluso en una obra como la de Néstor Millán, abarcada en su totalidad por lo estético, la representación del cuerpo tiene esa ambigüedad entre el culto y el deseo, entre la represión y la sublimación. Tal vez por eso en muchas de sus fotos el cuerpo parece estar sometido a una especie de violencia, de la que resulta un tono entre sombrío y angustioso.

IV

Todas estas variantes están cruzadas por el eje de la autorreferencialidad. No solamente en la medida en que la fotografía llama la atención sobre sí misma, sino también en el sentido en que el autor llama la atención sobre su identidad, bien exhibiéndola, bien enmascarándola, pero en última instancia, siempre representándola. Las fotografías que me han estimulado para este análisis son resultado de un tránsito desde el interés por la configuración colectiva de las identidades hacia un interés por la conformación-disolución de las identidades individuales. Incluso los ejemplos que ya he mencionado, que tratan de manera más o menos parabólica con la determinación colectiva del significado, se enmarcan en procedimientos de autoafirmación, que conducen a pensar que el individualismo es una de las tendencias más fuertes dentro de la ideología de la fotografía contemporánea. Lo cual no debería ser algo extraordinario, más que en un contexto como el latinoamericano, donde el individualismo implica una crítica y una resistencia a asumirse dentro de las coordenadas gremiales de representación/identidad/militancia.

En definitiva la autorreferencialidad es inevitable en un tipo de práctica que asume la posibilidad y el riesgo de invocar lo intangible y lo ilocalizable. Recordemos que muchas de estas fotos se refieren más a una subjetividad que a un sujeto. Pero en esa subjetividad difusa es donde más cerca estaremos del yo autoral. Mientras el sujeto permanece latente en algún rincón de la trama de significados de la obra, la subjetividad se expande cómo un aura en torno al objeto estético, soportándolo y constituyéndolo. Es el yo como subjetividad, y no el sujeto como figura, lo que en última instancia se revela en cada una de estas imágenes. Digo más, es esa subjetividad lo que define a estas imágenes en tanto tales.

La fantasía, el sueño o la revelación son expresiones de esa subjetividad. También la memoria, tan insistentemente evocada desde las obras de Eduardo Muñoz, Graciela Fuentes o Albert Chong. Cada uno de estos autores parece marcado por una experiencia particular de tránsito, de migración o deslocalización. En consecuencia, la memoria deviene recurso de afianzamiento, búsqueda y rescate del origen o simplemente testimonio de un transcurrir. La fotografía recupera su primigenia función conmemorativa y exhibe de manera dramática su cualidad documental. Más que nostalgia, parecería dominar una mirada crítica hacia el pasado. Es una especie de tensión entre el tiempo presente y el pretérito, que se agudiza por la construcción ideológica de la foto sobre la base de opuestos: la biografía y la historia, lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo. A nivel plástico, estos opuestos confluyen en una textura de montajes. Todo ello resulta en un efecto de abstracción, dado por la superposición de planos y de momentos.

Es un efecto también de intertextualidad, que ayuda a la fotografía a mostrarse como un objeto reproductivo de sí mismo. Estos artistas no buscan solamente en su propia historia, sino también en la historia de una visualidad. O digamos que para ellos la historia personal es una historia marcada por la experiencia visual. Especialmente en el trabajo de Chong y Muñoz, la localización y recolocación de documentos implica una reiteración del acto de mirar y de leer. Esta insistencia se logra amplificando las posibilidades reproductivas de la imagen fotográfica.

En el caso de Muñoz, las citas pueden variar desde las fuentes individuales hasta alusiones más “cultas” que exploran la historia de la fotografía o el cine contemporáneos. Albert Chong acude a referentes más melodramáticos, entre los que se filtra un elemento kitsch que es recolocado en la estructura de la obra. Junto con el trabajo de recuperación de evidencias biográficas y reconstrucción del propio universo afectivo se infiltra también lo ornamental, como una manera de reconstruir también una experiencia estética muy personal. Independientemente de lo que este eclecticismo significa en términos de relación entre variados referentes culturales, tiendo a verlo también como parte de una condición casi-terapéutica, propia de este tipo de obra autobiográfica.

Estas fotografías exhiben una superficie dinámica, con una fuerte expresividad y una potente capacidad de impacto visual, sicológico y emocional. Tal vez un ejemplo elocuente de esa coincidencia entre el cuerpo fotográfico y el cuerpo fotografiado es la obra de Graciela Fuentes, basada en la representación de imágenes que han sido proyectadas sobre fragmentos del cuerpo humano. En esas fotos, la piel parece superficie y atmósfera al mismo tiempo. Es la evidencia de la subjetividad, tanto como su contexto, y confieren al cuerpo humano una cualidad territorial en la que se cruzan los signos del emplazamiento con el desplazamiento. Un intento semejante es el de Tatiana Parcero, con la superposición de mapas sobre el cuerpo o sus partes. Aunque sus resultados tienen un carácter mucho más cartográfico, y la superposición de planos no conduce a un efecto de tridimensionalidad y atmósfera como el que logra Graciela Fuentes.

V

Vivimos una época de pragmatismo en la que el arte se ve obligado a adoptar una serie de estrategias para su ubicación, para su colocación, para su circulación y para su realización como objeto artístico. En relación consigo mismo, este arte parece estar entendiéndose como estratégico, como eminentemente discursivo, incluso como propagandístico. Predomina una visión utilitaria y efectista, en el sentido en que se prevé un efecto, un resultado, que es lo que parece enclavarse en el origen de la producción del objeto artístico.

Con esto, el arte contemporáneo rechaza toda ociosidad. Lo que se espera es que la obra de arte conduzca a una experiencia fuera del objeto artístico, sea en el espacio de lo político, de lo sociológico o de lo económico, en cualquier espacio fuera de lo tradicionalmente asignado a la experiencia artística. Se entiende que en tal contexto, las producciones, las reproducciones y las expresiones de lo espiritual sean vistas como valores sustituibles, incluso canjeables. Pero además, como pertenecientes a un ámbito demasiado abstracto para las finalidades político pragmáticas del discurso artístico contemporáneo. De hecho, lo espiritual es algo que debe ser intuido más que percibido. Algo que está mucho más allá de la construcción física, aun cuando el lenguaje se esfuerce en construirlo y configurarlo.

Otra posibilidad no menos rentable para el nuevo orden ideológico imperante en el arte contemporáneo, es la de que un tipo de fotografía como el que aquí comento, sea reconocido solamente como capital folclórico. Que se consuma con base en sus marcas de identidad colectiva, reales o imaginarias, y que se evalúe sobre la base de su pertenencia a un ámbito exótico, tanto en lo geográfico y lo cultural como en lo artístico. Enfrentar esos riesgos, sin enmascarar la existencia de especificidades y rasgos locales, pudiera ser un reto, no para los fotógrafos en cuestión, sino probablemente para la crítica de arte y esa otra manifestación estratégica que es el trabajo curatorial. Pero el resultado podría incluso ayudar a entender la coherencia entre estas prácticas fotográficas y las zonas más críticas y propositivas del arte actual. En tal sentido tendría validez una visión optimista, que busque en estas producciones estéticas, más que la manifestación de una espiritualidad en crisis, la de una espiritualidad crítica.

Citas:

[1] “El cuerpo conquista el territorio invisible del alma. Tomamos nota. Usted no tiene nada que ver. Está saturado de imágenes que le transportan, le sustituyen, sueña. Arrebato alucinatorio: ya no hay fronteras entre el placer y la realidad, entre lo verdadero y lo falso. El espectáculo es una vida de ensueño y todos la queremos”. Julia Kristeva. Las nuevas enfermedades del alma. Madrid. Cátedra, 1995. Pág. 16

[2] Julia Kristeva. Idem.

[3] Por supuesto, aquí no me refiero a Ana Mendieta como fotógrafa, ni a su obra como “fotográfica”. Sin embargo, el carácter efímero de la mayoría de sus acciones, y el hecho de que hayan sido documentadas fotográficamente, convierten a la fotografía en el “receptáculo” final de los significados y los propósitos de su obra. El trabajo de Mendieta es hoy día “relatado” por las fotos, y me atrevo a sospechar que ese destino estuvo previsto desde un inicio por la autora. De modo que el complemento fotográfico no fue solamente un recurso de emergencia, sino una componente de su metodología. Podemos llegar a aventurar que la performance, como cualquier espectáculo contemporáneo, está destinada a la fotografía, y que probablemente es la fotografía lo que da el toque definitivo para que el evento pueda ser entendido como espectáculo.

[4] Me interesa completar este comentario con una muy lúcida lectura que hace de esta obra el crítico Rubén Ríos Ávila: “Bodegón de Yemayá parece ser la ampliación, el blow up, de un detalle de la crucifixión: un pie clavado de Cristo. La escala, el marco doble, las manchas rojas y el marco interior, también rojo, parecen dirigirse todos a la escena ritual del sacrificio (…) La escena del ritual da lugar a la composición fotográfica, pero la composición, el montaje, se roba el espacio, neutralizando casi por completo el impacto emocional de la alusión religiosa. En Bodegón de Yemayá la tradición pictórica del sacrificio se estetiza, y se convierte en un pretexto para explorar la emoción misma que produce la desmesura del blow up, y sobre todo la belleza de la textura, la sensación del contacto mágico del clavo en la piel, la mudez asombrosa de la luz de la piel sobre la negrura del fondo. La fotografía ha sensualizado a ultranza la escena del sacrificio…” Véase Rubén Ríos Avila. El montaje del sacrificio. En El cuerpo y el autorretrato extendido. (Catálogo de exposición). San Juan, Puerto Rico. Galería Botello, 1994.

[5] Esta inversión se da también en un tipo de fotografía concentrada en objetos, más que en el cuerpo humano. Me parece que el trabajo de Chema Madoz es un buen ejemplo de esta especie de neutralización del fetiche representado, por la fetichización de la representación misma. Aunque incluso en ese caso, los objetos fotografiados tienen una fuerte contaminación por la presencia, el contacto y el uso humanos (algo similar ocurre con gran parte de la producción fotográfica de Vick Muñiz o con la obra de Mauricio Alejo). En general, lo fotografiado llega a la imagen ya contaminado ideológicamente, portando significados que le han sido otorgados o que han sido amplificados por el propio acto de la representación.

Notas:

Este ensayo fue destinado para su publicación en el catálogo de la colección de fotografía latinoamericana de Gutiérrez-Bermúdez, en Puerto Rico; y fue tomado del sitio web Zone Zero.

Sobre el autor:

Juan Antonio Molina (La Habana, 1965). Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana. Trabajó como curador de la Bienal de La Habana y curador de la Fototeca Nacional de Cuba. Además, se desempeñó como investigador en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Durante cuatro años fue profesor de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue editor de Fisura. Revista de literatura y arte. Participó como asesor y escritor en la curaduría y edición del libro Mapas abiertos. Fotografía latinoamericana (1991-2002). Fungió como coordinador de la XIII Bienal de Fotografía 2008 y coordinador del Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen, México, 2009. Artículos suyos han aparecido publicados en Alquimia, Aperture, Art Nexus, Arte al día, Arte cubano, Atlántica Internacional de las Artes, C Photo Magazine (Ivory Press), Encuadre, Encuentro de la Cultura Cubana, Extracámara, Fisura, La Jornada Semanal, The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Replicante, Reviste de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe (Universidad de Tel Aviv), Luna Córnea y Tierra adentro, entre otras revistas especializadas. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en diferentes instituciones culturales y educativas de Brasil, Canadá, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Polonia y República Dominicana, entre otros países. Actualmente dirige el proyecto Página en blando: curaduría, escritura y pedagogía del arte, y es fundador y curador de Galería PuNcTuM.

Imágenes destacadas en el artículo:

Ana Mendieta. Tree of Life, 1976. Fotografía a color. 50,8 x 33,7 cm. © Estate Ana Mendieta. Cortesía Galerie Lelong & Co.

María Magdalena Campos-Pons. The Magician’s Tools, 2004. Composición de 15 impresiones Polaroid Polacolor Pro. © María Magdalena Campos-Pons. Cortesía Wendi Norris Gallery.

Juan Antonio Molina / Mexico DF.

Es probable que los objetos de sentimiento religioso, moral, estético y lógico no pertenezcan tampoco más que a la superficie de las cosas.

Friedrich Nietzsche

I

Todos los conceptos que aparecen en el título de este ensayo, y sobre los que va a girar básicamente el contenido del mismo, parecen conceptos en crisis. Remiten a un lenguaje que está ya al margen del discurso crítico y teórico. Y por momentos, dan la impresión de no haber pertenecido nunca a esos discursos. Sin embargo, son términos que, traducidos al lenguaje de la crítica, la teoría del arte y los estudios culturales contemporáneos, aluden a procesos de subjetivación e ideologización, a juegos con las estructuras y los signos, a metodologías de raíz antropológica, etnográfica o psicoanalítica, a la crítica (casi política) de la representación y a la (in)sistencia (más que existencia) performática de la obra de arte.

Que parta de comentar una serie de obras pertenecientes a una colección, resulta una oportuna circunstancia. Esto me ayudará a concentrarme en un objeto de estudio mucho más definido en términos espaciales y temporales, ubicado en un contexto específico de circulación y consumo y referido a criterios de valor particulares. De hecho, las obras que he seleccionado para sostener y proponer mis hipótesis se han producido casi todas en un período de diez años (entre 1994 y 2004) y son debidas a la autoría de fotógrafos latinoamericanos. Ese corte espacio-temporal me permite mantener la línea de especulación e investigación que he pretendido desarrollar en mis acercamientos a la fotografía contemporánea.

En consecuencia, la colección puede ser vista como una especie de laboratorio donde podrían corroborarse en un nivel empírico una serie de elaboraciones teóricas. Un espacio en donde se hacen realidad las aspiraciones de consumo, el valor de cambio e incluso el valor “cultual” de la obra de arte. Un ámbito donde la obra recupera, o al menos hace real su aspiración a recuperar esa “aura” tan polémica, y que básicamente tiene que ver con su propia historicidad, con su reminiscencia y con una suerte de nueva ritualidad en la que se verá involucrada.

Aunque el concepto de énfasis lo veo en la dirección que va del autor hacia la obra, no deja de atraerme la posibilidad de relacionarlo con esta dimensión mítica en la que se establece un flujo desde la obra de arte hacia su origen. Un origen en el que se va a encontrar el autor, pero también las circunstancias que determinan la existencia actual de la obra misma. En este ensayo, abordaré esa dimensión mítica –aun cuando sea tangencialmente- para recuperar como parte del énfasis, la conexión de la obra con procesos de representación, que reproducen de alguna manera ciertas estructuras más o menos arcaicas de relación entre los sujetos y su realidad material y espiritual.

Hablar de lo espiritual en relación con la fotografía entraña de inicio dos riesgos a sortear: lo espiritual suena como demasiado abstracto, mientras que la fotografía es entendida como demasiado concreta. En principio trataré de hacer girar ambos conceptos alrededor de las dos aristas que me parecen más interesantes: la necesidad de abordar hoy día lo espiritual como subjetividad que se encarna en lo corporal o lo objetual, y la posibilidad de abordar la fotografía como objetualidad que se disuelve en medio de enfáticos procesos de subjetivación. Esto me llevará a comentar no solamente el cuerpo de lo fotografiado, sino también el cuerpo fotográfico, doble juego que considero debe ser parte sustancial en todo análisis de la representación, cualquiera que sea su modalidad y su soporte.

Pero antes quiero realizar una digresión que me parece necesaria a fin de contextualizar mi análisis. Mi interés por marcar ciertas zonas de la producción fotográfica latinoamericana a partir de sus referencias a lo espiritual, trata de insertarse en la línea de reflexión que he venido realizando sobre el tema en los últimos años. Este intento incluye el análisis de la relación entre la representación del cuerpo y cierto tipo de subjetividad, partiendo de considerar esa relación como determinante entre las prácticas fotográficas que contribuyen a otorgar una fisonomía y un contenido específicos a la fotografía latinoamericana contemporánea. Las alusiones que he hecho a la fotografía como “objeto débil” se sostienen en gran medida en la detección de esos elementos de subjetividad que contribuyen a una suerte de explosión del objeto fotográfico, minando su monumentalidad y su pretensión de inmutabilidad y solidez. Creo que sin la detección de esos elementos cualquier análisis quedaría incompleto o, al menos, sesgado hacia el aspecto histórico y circunstancial del objeto fotográfico.

En consecuencia, me inclinaré aquí por comentar un grupo de obras marcadas por cierta intención antropológica. Imágenes que resultan de la reformulación de los conceptos de documento o de evidencia. Propuestas que se basan en la investigación autobiográfica o en el juego entre historia y biografía. Distintas variantes de representación del cuerpo o de alusión a lo corporal. Pero sobre todo, llamaré la atención sobre el hecho de que todas esas variantes coinciden en un intenso juego de correlaciones entre lo subjetivo y lo objetivo. Y en el hecho de que ese juego de correlaciones corresponde a la manifestación contemporánea de una espiritualidad crítica.

Si atendemos a los juicios que se elaboran desde diversas disciplinas (a saber, el psicoanálisis, la sociología o la antropología, entre otras) estaríamos hablando más bien de una espiritualidad en crisis. Julia Kristeva –quien nos revela el “alma” transfigurada en la vida psíquica contemporánea- plantea el problema con un lúcido escepticismo. Las primeras páginas de Las nuevas enfermedades del alma hacen un recuento de los que parecen ser síntomas de una enfermedad social más que de presuntas patologías individuales. Incluso, cuando describe al sujeto contemporáneo como “saturado de imágenes”, en un mundo donde “ya no hay fronteras entre el placer y la realidad, entre lo verdadero y lo falso”1, parece estar describiendo un panorama semejante al que ofrece Baudrillard cuando evalúa las consecuencias morales e ideológicas de vivir en un mundo de simulacros. Y en tal sentido lo que pudiera ser más interesante para los propósitos de este texto es que también el análisis de Kristeva resulta, si no en una crítica de la representación, al menos en una crítica del discurso: “… ¿Existe, este “usted”, este “nosotros”? Su expresión se estandariza, su discurso se normaliza. Es decir, ¿tiene usted un discurso?”[2]

Ese sujeto sin identidad precisa y sin discurso donde configurarla, puede ser el sujeto liberado de énfasis, que preveía Nietzsche. Por un destino irónico, la utopía del hombre libre y alegre, que vuelve a un estado natural (amoral en gran medida) se ha visto trocada en la realidad del individuo difuso en la masa de consumidores, más cercano a la imagen que a la naturaleza. Y, paradójicamente, la imagen es el reducto del énfasis. Lo encontramos lo mismo en la telenovela que en el noticiario, igual en el discurso político que en el comercial, tanto en la propaganda como en el arte.

Si bien, rescatar el lado contestatario y la utilidad liberadora del énfasis en el arte sigue siendo una tarea loable, no implica sin embargo una jerarquía demasiado precisa respecto al resto de los medios. Cualquier intento de distanciamiento entre el arte y los medios masivos resultaría, además de incompleto, incongruente con la propia realidad del arte contemporáneo. Sin embargo, al margen del juicio moral que entrañaría cualquier comparación (puesto que el propio Nietzsche ha puesto la cuestión del énfasis más allá de la moral), es posible detectar en el arte más “enfático” una saludable energía, que impugna los poderes hegemónicos, que debilita los discursos totalizantes, que dinamita el estado actual de consenso estético y que reivindica al individuo, contestando las presiones que se derivan del impulso estandarizante que rige a la sociedad de masas.

Como ya he sugerido, tanto en el caso de las artes en general, como en el de la fotografía en particular, la acepción de “énfasis” nos conduce inevitablemente a un objeto estético impregnado de subjetividad. Pero impregnado enfáticamente, es decir, con una densidad retórica que se superpone a la cualidad “natural” del objeto. El énfasis, tal como lo planteo aquí, es también autorreferativo, es llamado de atención sobre el objeto mismo y sobre su carácter enfático. Es decir, no afecta solamente a la estructura o al contenido, se establece también en las superficies, condicionando la recepción estética del objeto y marcándolo como objeto artístico.

Creo que la superficie, en el caso de la fotografía (como en otras artes bidimensionales), es particularmente importante para que se den estos procesos de subjetivación. La superficie de la foto es crucial para anexar el signo al referente. Es ahí donde además se realizan los procesos de intervención y obstrucción que deberían debilitar esa relación, de la que depende el efecto de identificación que parece clave para el funcionamiento de lo fotográfico. Cualquier manipulación que quiera hacerse del cuerpo de lo fotografiado pasará por una manipulación del cuerpo fotográfico, bien por medio del añadido de una nueva textura significante o bien por la infiltración de una textura de significados, una trama ideológica (metalingüística en última instancia) que modifica y multiplica la unidad atributiva del signo fotográfico.

Tanto las referencias sociológicas y antropológicas de Baudrillard, como las psicoanalíticas y lingüísticas de Kristeva o incluso la filosofía de Nietzsche, matizan mi cuestionamiento de la función de la fotografía en las circunstancias actuales de relación crítica de los sujetos con la historia. Cuando hablo de un tipo de fotografía donde se manifiesta una espiritualidad crítica, me refiero también a un ejercicio de representación que conserva los rastros de una relación patética con la historia, algo que parecía haberse perdido en las condiciones de la sociedad de masas y que muchas veces parece sobrevivir transfigurado en neurosis. Sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de producción artística ya no busca su estabilidad en los metarrelatos, sino que se concentra en microestructuras que tocan, conmueven y a veces laceran la relación del sujeto con la realidad y consigo mismo.

II

La presencia de una obra de Ana Mendieta en una exposición o en una colección de fotografía siempre es buen pretexto para retomar el tema de la importancia que han tenido el performance y las manifestaciones de arte efímero para la inserción de la fotografía en el campo del arte contemporáneo, desde la época del conceptualismo hasta el presente. Es por esa vía que también comenzó a generarse una fisura dentro de la supuesta especificidad y autonomía del lenguaje fotográfico, que comenzó a verse dentro de sistemas estéticos más complejos y plurales. En el contexto de este análisis es también un buen pretexto para comenzar a ilustrar con ejemplos concretos la contaminación creciente de la imagen fotográfica por ese elemento espiritual que he venido comentando.

Si fuera a mencionar un antecedente fuerte e indiscutible de esa relación estrecha y problemática entre la representación del cuerpo y la intuición de lo sagrado, dentro de las prácticas fotográficas actuales, definitivamente optaría por la obra de Ana Mendieta[3]. Entiendo esta intuición de lo sagrado como una clave para el desencadenamiento de relaciones afectivas mucho más dramáticas entre el sujeto y su realidad. Esa componente afectiva, dramatizada –o ritualizada en algunos casos- le da un matiz muy particular a metodologías aparentemente tan cercanas a la investigación antropológica.

En lo que concierne a la fotografía, la obra de Ana Mendieta es una buena referencia para la revisión de los procesos de representación, para la reformulación del lugar que ocupa el cuerpo dentro de esos procesos. Y especialmente para la contextualización de un elemento performático que es crucial en buena parte del arte contemporáneo.

Quiero entender aquí lo performático en dos sentidos. Primero, en tanto se refiere a un carácter procesal de la obra de arte, que pone en crisis el propio concepto de obra, como objeto definitivo y, en tal sentido, estático. Desde ese punto de vista, incluso cuando nos enfrentamos a la fotografía como objeto definitivo, nos vemos obligados a invertir su lógica y localizar en su estructura de significados los elementos procesales que la constituyen y que dinamizan su estructura espacio-temporal. Para ello, debe entenderse que dichos elementos constituyen un ejercicio de representación previo al propio acto fotográfico, que se infiltra en la fotografía, impidiéndole estabilizarse como objeto definitivo. Las puestas en escena, las actuaciones o las representaciones de lo que será fotografiado, constituyen construcciones ideológicas y estéticas. Eventos que cargarán a la foto de una energía interna y que al mismo tiempo le restarán autonomía y autosuficiencia.

En segundo lugar, lo performático se refiere precisamente a esa energía, que va dirigida también al replanteamiento de los enunciados tradicionales desde los que se evaluaba y se definía lo fotográfico como tal, pero también como arte. De hecho, lo performático puede ser localizado en esa tendencia y esa posibilidad que pone en práctica el arte contemporáneo para evaluarse, para criticarse y para definirse a sí mismo. Esto es algo que también se da como proceso y que también se resiste a la lógica que podría imponer el objeto definitivo.

En ambos casos lo performático, es una vía privilegiada para la fusión de una subjetividad dentro de la objetividad de la obra de arte, y uno de los mecanismos por los que se ha ido constituyendo la progresiva ideologización del objeto artístico contemporáneo. La relación con una imagen fotográfica que reproduce los resultados –escultóricos en apariencia- de un proceso performático, incluiria una disolución imaginaria del objeto fotográfico y una inclusión de la performance (si se permite el juego de palabras) entre sus referentes. Obligaría a vivir imaginariamente el proceso y el acto previos a la toma de la foto. Parafraseando a Rosalind Kraus, podríamos decir que si en el “campo expandido” de la escultura se encuentra la instalación, en el campo expandido de la fotografía se halla la performance.

Esa es básicamente la manera en que opera una obra como la de Marta María Pérez, en la que, por cierto, no sería difícil localizar elementos de conexión con el antecedente implantado por Ana Mendieta. En la obra de Marta María Pérez el elemento performático no sólo pertenece a un momento prefotográfico, sino que también está inserto en la foto como momento técnico y como estructura significativa (como texto, podríamos decir). Esto influye para que la obra convoque a un acercamiento por vías más complejas que las usualmente aceptadas por el documento fotográfico tradicional. Las obras de Marta María Pérez no sólo renuncian a autodefinirse como documentos fotográficos, sino que también renuncian a autoenunciarse como testimonios de una técnica estrictamente fotográfica. El valor de la foto, en tanto objeto, no depende entonces de su capacidad para exhibir de manera inerte las huellas de una maestría técnica o de un dominio técnico del instrumental fotográfico. Su sentido estaría incompleto si no se tuviera en cuenta esa dinámica que provee el elemento performático y que sugiere al menos una potencial operatividad de la obra a nivel social, fuera de los límites asignados tradicionalmente al objeto fotográfico.

Esa operatividad ya no tiene que ver con las vías por las que la foto reproduce la imagen de un sujeto o un objeto, sino más bien con la capacidad de la foto para reproducir relaciones entre sujetos y objetos, relaciones codificadas, establecidas y en cierto modo, ritualizadas dentro de un contexto cultural específico. En el caso de Marta María Pérez se ha tratado sobre todo de las relaciones mágico-fetichistas con que operan las religiones afrocubanas; en el caso de Maruch Sántiz estaríamos hablando de la importancia del tabú para ordenar y otorgar significado a las relaciones sujeto-objeto, en determinadas comunidades. Otra variante es la de Milagros de la Torre, quien ha partido del objeto-evidencia, en el cual la función indicial es identificatoria, pero también acusatoria. En última instancia es reconstrucción imaginaria de un sujeto ausente, a partir de la detección de su subjetividad en una objetualidad residual.

No quiero llegar a la especulación sobre el rol femenino en el replanteamiento simbólico de los objetos y de los cuerpos, aunque especialmente en el caso de Maruch Sántiz es más que evidente la determinación del género en los objetos, las funciones y los significados sobre los que trabaja. En todo caso, si fuera a destacar esa otra variante de énfasis, debería añadir a los nombres mencionados los de Cirenaica Moreira y Priscilla Monge, quienes sí exploran la función social y simbólica de lo femenino, los paradigmas sexistas de representación y el juego de roles que predomina en el consumo de la imagen. Y hacen de esa exploración, además de un recurso contestatario y provocador, un ejercicio de autoenunciación y una experiencia de identificación. Incluso debería mencionar a María Magdalena Campos, pero acotando que en su representación de la identidad como construcción visual siempre es perceptible el registro de su identidad racial. Creo que en sus obras este aspecto llega a ser más determinante que el de la puesta en escena de lo femenino. Por eso la obra de María Magdalena Campos puede tener coincidencias con un trabajo como el de René Peña, por ejemplo, independientement de las diferencias en sus metodologías o del hecho de que sean una artista mujer y un hombre. Ambos han trabajado simultáneamente preocupados por los estereotipos raciales y sexuales que determinan el consumo e incluso la producción de imágenes. Y ambos han jugado con la puesta en escena, la disolución y la reafirmación simultánea de sus marcas de identidad.

III

Ya al término neobarroquismo se le ha dado una significación y un uso específicos, sobre todo dirigidos a identificar estilísticamente algunas zonas del arte latinoamericano. Es una terminología que se adapta muy bien a algunas manifestaciones figurativas dentro de ese arte, y que además las conecta con antecedentes literarios, históricos y mitológicos. Yo quiero evocar de nuevo ese término para referirme a la parte de esta producción fotográfica en la que el énfasis se expresa mediante la construcción retórica de la figura y la construcción ideológica del cuerpo, resultando en la construcción casi pictórica de la foto. La coincidencia de estas tres variables viene precedida y continúa atravesada por una dinámica que pone en acto (es decir actúa y actualiza, escenifica y simula) la función estética del objeto mediante la función estética de su elaboración. La expresividad de las superficies, sus texturas ilusorias, su condición de materia dramatizada, estarían remitiendo –casi con nostalgia- al contacto, la manufactura y la presencia que estuvieron en el origen de cada obra.

La apariencia final remitiría a una especie de abundancia, no necesariamente determinada por la proliferación de los elementos visuales, sino por su intensidad. Y por la manera en que esa intensidad del estímulo visual invita a un regodeo en la parte más sensorial de la recepción de cada obra. Esta especie de lujuria puede estar concentrada en el cuerpo fotografiado, pero también en el cuerpo de la obra. El énfasis en la superficie de la fotografía me parece portador de un erotismo particular que afecta a la imagen fotográfica.

Hay obras de Víctor Vázquez donde este efecto se aprecia de manera especialmente nítida. Igualmente en el trabajo de Luis González Palma se destaca este valor derivado de lo artesanal, que algunos críticos han preferido interpretar como la manifestación de un nuevo “pictorialismo”. En realidad se trata de poner en juego relaciones tangenciales entre la fotografía y paradigmas iconográficos codificados ya por la historia de la pintura, o más bien por la historia de la representación en la cultura occidental. Creo que se pueden intuir en estos paradigmas iconográficos las reminiscencias de ciertos modelos religiosos y morales que se plantearon desde la tradición cristiana. Modelos que ha sido transformados, subvertidos, e incluso parodiados, pero que siguen actuando, casi clandestinamente, para conceder a la obra artística una mayor efectividad estética.

Encuentro estas alusiones en los modos con que González Palma ha representado figuras “angelicales” o la manera en que Marta María en su obra más reciente ha retomado el tema del estigma. Pero sobre todo pienso en la obra de Víctor Vázquez, quien ha trabajado la dualidad cuerpo desnudo/cuerpo atormentado, como metáfora del dolor y el goce, en tanto componentes de la plenitud de la carne. Bodegón de Yemayá, (1994) es una obra ejemplar en tal sentido, pues duplica el erotismo de la carne en el erotismo del objeto artístico, y este proceso resulta en una manipulación y una reelaboración estética de lo sagrado.[4] Incluso diría que lo sagrado que se evoca desde la representación del cuerpo es también anulado de alguna manera por la propia representación.

Este efecto tiene sus implicaciones propias en la práctica fotográfica, que históricamente parecía destinada a sacralizar lo representado y a convertir lo representado en objeto de culto. Las diversas variantes de representación del cuerpo en la fotografía ponen en práctica procedimientos estéticos que a veces invierten la lógica de consumo fetichista de lo representado, al amplificar la cualidad erótico/estética del propio objeto fotográfico.[5] Las mejores obras de Víctor Vázquez, Juan Carlos Alom, Marta María Pérez, Mario Cravo Neto o Gerardo Súter han implementado este efecto transitivo, desde el cual se replantea e incluso se cuestiona, la tradición de desnudo fotográfico, al implicar una dinámica autorreferencial, que es premisa para la relación crítica con el propio acto de representación y con los objetos resultantes.

Por otra parte, la absorción de lo sagrado en lo estético otorga a la obra de arte esa muy sutil vibración que da el roce entre el deseo y la prohibición. Incluso en una obra como la de Néstor Millán, abarcada en su totalidad por lo estético, la representación del cuerpo tiene esa ambigüedad entre el culto y el deseo, entre la represión y la sublimación. Tal vez por eso en muchas de sus fotos el cuerpo parece estar sometido a una especie de violencia, de la que resulta un tono entre sombrío y angustioso.

IV

Todas estas variantes están cruzadas por el eje de la autorreferencialidad. No solamente en la medida en que la fotografía llama la atención sobre sí misma, sino también en el sentido en que el autor llama la atención sobre su identidad, bien exhibiéndola, bien enmascarándola, pero en última instancia, siempre representándola. Las fotografías que me han estimulado para este análisis son resultado de un tránsito desde el interés por la configuración colectiva de las identidades hacia un interés por la conformación-disolución de las identidades individuales. Incluso los ejemplos que ya he mencionado, que tratan de manera más o menos parabólica con la determinación colectiva del significado, se enmarcan en procedimientos de autoafirmación, que conducen a pensar que el individualismo es una de las tendencias más fuertes dentro de la ideología de la fotografía contemporánea. Lo cual no debería ser algo extraordinario, más que en un contexto como el latinoamericano, donde el individualismo implica una crítica y una resistencia a asumirse dentro de las coordenadas gremiales de representación/identidad/militancia.

En definitiva la autorreferencialidad es inevitable en un tipo de práctica que asume la posibilidad y el riesgo de invocar lo intangible y lo ilocalizable. Recordemos que muchas de estas fotos se refieren más a una subjetividad que a un sujeto. Pero en esa subjetividad difusa es donde más cerca estaremos del yo autoral. Mientras el sujeto permanece latente en algún rincón de la trama de significados de la obra, la subjetividad se expande cómo un aura en torno al objeto estético, soportándolo y constituyéndolo. Es el yo como subjetividad, y no el sujeto como figura, lo que en última instancia se revela en cada una de estas imágenes. Digo más, es esa subjetividad lo que define a estas imágenes en tanto tales.

La fantasía, el sueño o la revelación son expresiones de esa subjetividad. También la memoria, tan insistentemente evocada desde las obras de Eduardo Muñoz, Graciela Fuentes o Albert Chong. Cada uno de estos autores parece marcado por una experiencia particular de tránsito, de migración o deslocalización. En consecuencia, la memoria deviene recurso de afianzamiento, búsqueda y rescate del origen o simplemente testimonio de un transcurrir. La fotografía recupera su primigenia función conmemorativa y exhibe de manera dramática su cualidad documental. Más que nostalgia, parecería dominar una mirada crítica hacia el pasado. Es una especie de tensión entre el tiempo presente y el pretérito, que se agudiza por la construcción ideológica de la foto sobre la base de opuestos: la biografía y la historia, lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo. A nivel plástico, estos opuestos confluyen en una textura de montajes. Todo ello resulta en un efecto de abstracción, dado por la superposición de planos y de momentos.

Es un efecto también de intertextualidad, que ayuda a la fotografía a mostrarse como un objeto reproductivo de sí mismo. Estos artistas no buscan solamente en su propia historia, sino también en la historia de una visualidad. O digamos que para ellos la historia personal es una historia marcada por la experiencia visual. Especialmente en el trabajo de Chong y Muñoz, la localización y recolocación de documentos implica una reiteración del acto de mirar y de leer. Esta insistencia se logra amplificando las posibilidades reproductivas de la imagen fotográfica.

En el caso de Muñoz, las citas pueden variar desde las fuentes individuales hasta alusiones más “cultas” que exploran la historia de la fotografía o el cine contemporáneos. Albert Chong acude a referentes más melodramáticos, entre los que se filtra un elemento kitsch que es recolocado en la estructura de la obra. Junto con el trabajo de recuperación de evidencias biográficas y reconstrucción del propio universo afectivo se infiltra también lo ornamental, como una manera de reconstruir también una experiencia estética muy personal. Independientemente de lo que este eclecticismo significa en términos de relación entre variados referentes culturales, tiendo a verlo también como parte de una condición casi-terapéutica, propia de este tipo de obra autobiográfica.

Estas fotografías exhiben una superficie dinámica, con una fuerte expresividad y una potente capacidad de impacto visual, sicológico y emocional. Tal vez un ejemplo elocuente de esa coincidencia entre el cuerpo fotográfico y el cuerpo fotografiado es la obra de Graciela Fuentes, basada en la representación de imágenes que han sido proyectadas sobre fragmentos del cuerpo humano. En esas fotos, la piel parece superficie y atmósfera al mismo tiempo. Es la evidencia de la subjetividad, tanto como su contexto, y confieren al cuerpo humano una cualidad territorial en la que se cruzan los signos del emplazamiento con el desplazamiento. Un intento semejante es el de Tatiana Parcero, con la superposición de mapas sobre el cuerpo o sus partes. Aunque sus resultados tienen un carácter mucho más cartográfico, y la superposición de planos no conduce a un efecto de tridimensionalidad y atmósfera como el que logra Graciela Fuentes.

V

Vivimos una época de pragmatismo en la que el arte se ve obligado a adoptar una serie de estrategias para su ubicación, para su colocación, para su circulación y para su realización como objeto artístico. En relación consigo mismo, este arte parece estar entendiéndose como estratégico, como eminentemente discursivo, incluso como propagandístico. Predomina una visión utilitaria y efectista, en el sentido en que se prevé un efecto, un resultado, que es lo que parece enclavarse en el origen de la producción del objeto artístico.

Con esto, el arte contemporáneo rechaza toda ociosidad. Lo que se espera es que la obra de arte conduzca a una experiencia fuera del objeto artístico, sea en el espacio de lo político, de lo sociológico o de lo económico, en cualquier espacio fuera de lo tradicionalmente asignado a la experiencia artística. Se entiende que en tal contexto, las producciones, las reproducciones y las expresiones de lo espiritual sean vistas como valores sustituibles, incluso canjeables. Pero además, como pertenecientes a un ámbito demasiado abstracto para las finalidades político pragmáticas del discurso artístico contemporáneo. De hecho, lo espiritual es algo que debe ser intuido más que percibido. Algo que está mucho más allá de la construcción física, aun cuando el lenguaje se esfuerce en construirlo y configurarlo.

Otra posibilidad no menos rentable para el nuevo orden ideológico imperante en el arte contemporáneo, es la de que un tipo de fotografía como el que aquí comento, sea reconocido solamente como capital folclórico. Que se consuma con base en sus marcas de identidad colectiva, reales o imaginarias, y que se evalúe sobre la base de su pertenencia a un ámbito exótico, tanto en lo geográfico y lo cultural como en lo artístico. Enfrentar esos riesgos, sin enmascarar la existencia de especificidades y rasgos locales, pudiera ser un reto, no para los fotógrafos en cuestión, sino probablemente para la crítica de arte y esa otra manifestación estratégica que es el trabajo curatorial. Pero el resultado podría incluso ayudar a entender la coherencia entre estas prácticas fotográficas y las zonas más críticas y propositivas del arte actual. En tal sentido tendría validez una visión optimista, que busque en estas producciones estéticas, más que la manifestación de una espiritualidad en crisis, la de una espiritualidad crítica.